El quehacer cultural en la República de Cuba ha sido ampliamente estudiado en los últimos años por investigadores de los más variados campos de las ciencias sociales. Sin embargo, se encuentra muy dispersa la bibliografía que hable del mercado y difusión del libro y la lectura en esa etapa. Este trabajo es un acercamiento a la política y visión de intelectuales, libreros y editores con respecto a esta temática durante aquella etapa de la historia de Cuba.

La motivación primaria de este trabajo surgió al percatarme del escaso acceso de los cubanos en la actualidad al mercado internacional del libro. En Cuba no circulan ninguno de los más grandes grupos editoriales del mundo hispano. Casi estrictamente por motivos políticos, a los cubanos les está vedado acceder a las novedades de editoriales tan prestigiosas en sus campos como Alfaguara, Anagrama, Debate, Sudamericana, entre muchísimas otras. Capítulo aparte merece la gran contribución del exilio a la producción literaria de la isla.

La esfera pública de las ideas en Cuba quedó estatalizada y sometida durante muchos años exclusivamente a la ideología marxista-leninista. Nada que no abasteciera esa ideología de Estado tenía cabida en la mayor de las Antillas. Con la desaparición de la URSS y el campo socialista como referentes ideológicos, el discurso del poder empezó a trasladarse paulatinamente hacia el terreno nacionalista y además de la exaltación sublime de José Martí, se rescataron algunas figuras del pasado republicano como Jorge Mañach, Lydia Cabrera y Lino Novás Calvo, entre otros. Pero la Cuba actual continúa siendo una sociedad cerrada que no permite la libre circulación del pensamiento discrepante. La denuncia de esta lamentable situación tiene una exposición de relieve en la obra El estante vacío, del ensayista exiliado Rafael Rojas.

Acercarnos un poco entonces al desarrollo y crecimiento del libro durante el período republicano resulta, quizás, necesario para entender el presente y mirar hacia el futuro cuando se vislumbra ya una nueva Cuba.

La creación y desarrollo de bibliotecas públicas y una industria editorial propia fue durante aquella etapa un verdadero calvario. El estado lamentable en que estuvo muchos años la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional, la escasez permanente de fondos y la abulia de gobernantes y politiqueros hacia la cultura tuvo una permanente denuncia de intelectuales como Mañach, Emilio Roig de Leuchsenring y Emeterio Santovenia, por sólo citar algunos de los más conocidos. Muy a pesar de ello, ya para finales de los cincuenta Cuba contaba con varias bibliotecas de prestigio y se terminaba la construcción del moderno edificio que hoy alberga la Biblioteca Nacional. También durante esa etapa y de manera paulatina, el país logró un notable auge en la industria editorial, impulsado mayormente por emigrantes españoles radicados en el país. El valioso estudio Españoles en Cuba durante el siglo XX, del investigador Jorge Domingo Cuadriello, documenta el amplio dominio de ese pequeño mercado por los emigrantes españoles en Cuba antes de 1959.

En esa misma obra, Domingo Cuadriello se acerca a los principales problemas que afrontaba el libro cubano en esa etapa, pero al no ser ese el objetivo central de su trabajo, no lo aborda en profundidad. Por otra parte, a pesar de tener en su contra obstáculos tanto de tipo económico como social, al triunfo de la revolución La Habana poseía entre otros avances notables, excelentes y muy surtidas librerías.

A fines de noviembre de 1938 se inaugura la segunda Feria del Libro en el Parque Central habanero. En ese marco, Alberto Sánchez Veloso, dueño de la Librería Económica y quien llegara a ser Vicepresidente de la Cámara Cubana del Libro, señala las principales dificultades que tiene el libro y en especial el libro cubano, para venderse y difundirse. El editor menciona entre estas la falta de lectores, la escasa promoción por la prensa de las principales novedades bibliográficas y la falta de más librerías en el interior del país, a pesar de que en su opinión La Habana “puede parangonarse con cualquier otra capital de habla castellana en cuanto a buenas y surtidas librerías, os lo dice quien conoce las de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y México”[1].

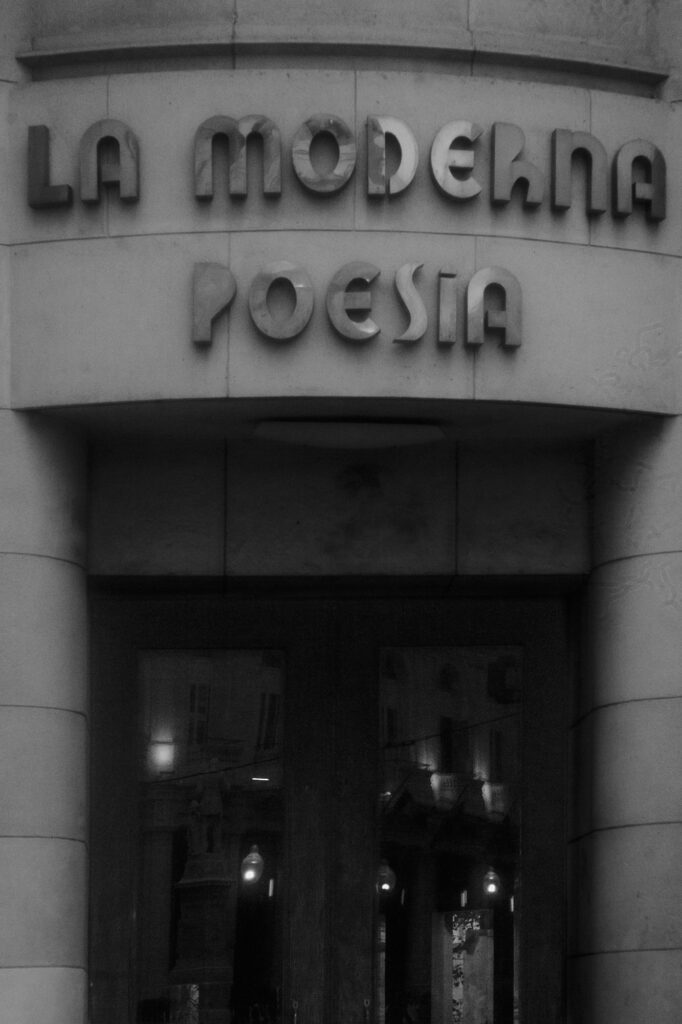

La escritora Renée Méndez Capote evoca en su libro Costumbres de Antaño la exquisitez de La Casa Wilson, una de aquellas reconocidas librerías radicadas en la calle Obispo: “el ambiente de esa librería era especialmente atractivo para mí, con sus ediciones francesas, inglesas, italianas, de libros lujosamente encuadernados y primorosamente ilustrados”[2]. De La Moderna Poesía, la más famosa de las librerías cubanas de la etapa, debido a su ubicación, amplitud y variadísima oferta Méndez Capote recuerda: “La Moderna Poesía, con sus ediciones catalanas, sólidas y bien impresas; los cuentos de Callejas con sus colorines, los mapas grandes; las enciclopedias, que para el niño de entonces era un poderoso entretenimiento…”[3]. De esta librería, en un repaso por la revista Cervantes, que fue hasta 1946 reflejo del empeño bibliográfico de la casa Cultural S. A., pueden leerse los anuncios que hablan de 25 catálogos de libros por especialidades, con más de 500 mil títulos —una buena parte libros importados— a disposición del público. Habla también de lo actualizado que estaba el mercado del libro en Cuba, con respecto a las principales novedades editoriales del momento, tanto de Europa como de América, pues valiosas enciclopedias, diccionarios y obras de los más diversos géneros del conocimiento humano que se publicaban en Estados Unidos, México, Argentina o España, llegaban rápidamente a la Habana.

Las ferias

Las Ferias del Libro constituyeron el intento más serio durante el período por masificar la lectura en nuestro país. Es muy pobre la información que existe sobre esta actividad cultural en la época. La enciclopedia digital Ecured sólo abunda sobre la primera feria de 1937, para reducir a un párrafo las otras ediciones de ese acontecimiento cultural: “desde entonces se realizaron exposiciones, ferias y ventas de libros en otros disímiles períodos de la historia cubana. Estas ferias eran organizadas en el Parque Central de La Habana de forma elemental y pobre. En la práctica, estas constituían ventas de saldos y rebajas de títulos no vendidos, tanto de las escasas editoriales cubanas como de las latinoamericanas y españolas que se encontraban en las librerías del país”[4]. A lo que expone dicha enciclopedia debe añadírsele que, a pesar de la escasa presencia de editoriales cubanas y el magro apoyo estatal, se podían encontrar las últimas novedades de editoriales mexicanas, argentinas y españolas como Fondo de Cultura Económica, Botas, Espasa-Calpe, Sudamericana y Losada, lo que revela cómo no existía un rígido control sobre qué libros podían entrar o no al país.

Un acercamiento más detallado a estos eventos durante la República indica que la primera edición, en 1937, estuvo —en opinión del periodista Ramón Vasconcelos— mejor organizada que la primera Feria del Libro de Madrid. La segunda edición efectuada en 1938 contó con un amplio programa cultural, concursos que premiaban a los mejores carteles anunciadores del evento, reconocimientos a las mejores encuadernaciones tanto artística como comercial y una amplia difusión por la radio nacional. Hasta 1941 contaron con un carácter municipal, o sea, circunscritas a la capital. Al año siguiente adquieren la categoría de Ferias Nacionales del Libro y se celebran ininterrumpidamente hasta 1951. Hubo también festivales del libro, aunque más modestos, en Matanzas, Santiago de Cuba y Camagüey.

El paulatino éxito y organización que fueron alcanzando las ferias del libro impulsó a un grupo de intelectuales a crear una revista literaria de nombre homónimo en 1943, la cual duró apenas unos meses. A modo de ejemplo, en la edición de 1946, sin dudas, la década más democrática que conoce la historia contemporánea de Cuba, se habilitaron pabellones para las publicaciones de la Oficina del Historiador de La Habana, El Lyceum de La Habana, el Instituto Cultural Cubano-Norteamericano, la Comunidad China en Cuba y el Instituto Cultural Cubano-Soviético, así como otras instituciones que ofertaban títulos especializados. Las librerías de más prestigio de la capital, como La Moderna Poesía y Cervantes, de la casa editora Cultural S. A., y otras como La Librería Económica, Librería Martí, la González Porto y Minerva participaron en casi todas las ediciones de aquellas ferias.

La pobreza editorial cubana, a contrapelo de los libros extranjeros, era el principal hándicap de aquellas fiestas culturales. Jorge Mañach lo constata en la feria celebrada en 1949, dedicada al centenario del pensador Enrique José Varona: “Lo que sí infunde un poco de melancolía al visitarla es el comprobar la escasa presencia del libro cubano en ella. Los anaqueles y las mesas se ven colmados de obras extranjeras —españolas, argentinas, mexicanas— y de vagos rubros editoriales lejanos. Los libros del país que allí se encuentran son viejos por lo general, y para eso no muy buenos: meros residuos de pretéritas aventuras, muy fatigosos y andrajosos ya, como gente que ha andado largo tiempo mendicante por los caminos del olvido. Libros nuevos o recientes poquísimos”[5].

Para Mañach urgía una política del libro que fuera “grande, generosa, intensa y persistente, una política capaz de resolverse, no en meros episodios aislados de auspiciación al libro, sino en una fecundación poderosa y continua del potencial literario cubano”[6]. Era una apelación al Estado cubano, quien no mostraba el menor interés por hacer de Cuba un país de mayor nivel educacional y con una digna producción editorial.

El autor de La crisis de la alta cultura en Cuba comparaba a la feria cubana con la de otros países del continente: “¡Qué diferencia, por ejemplo, de esas ferias mexicanas donde las ediciones nacionales, en múltiple variedad, se prodigan gallardamente en estantes y tableros, disputándoles la atención a las extranjeras, pregonando que el país acogedor de las ajenas letras tiene también las suyas propias”[7].

Dilema del libro cubano

El más prestigioso y duradero empeño por enaltecer al libro como fuente de cultura y sabiduría durante esa etapa lo constituyó la revista Cervantes, editada por la casa Cultural S. A., que para su impresión no contó con ningún apoyo estatal. Con una duración de 21 años (1925-1946) y frecuencia mensual, Cervantes mantenía actualizado al lector de las principales novedades de las dos excelentes librerías que mantenía dicha casa editorial: La Moderna Poesía y Cervantes. En sus páginas se reprodujeron artículos de varios intelectuales foráneos como Stefan Zweig, Máximo Gorki, Alfonso Reyes, y muchos más. De Cuba colaboraron Emilio Roig de Leuchsenring, Juan Marinello, Gastón Baquero y Antonio Martínez Bello. En Cervantes aparecían reseñas de las obras vendidas por esa casa editora, listas de libros más vendidos en países como Estados Unidos, Inglaterra y España, por lo cual los suscriptores conocían de las más recientes novedades bibliográficas de las principales potencias editoras del mundo. La revista se distribuía gratis a todas las bibliotecas y Universidades de América y llegaba a lugares tan distantes como la Biblioteca Stalin de Moscú, la de El Cairo en Egipto y la de Manila en Filipinas. Su reconocimiento internacional también fue notable, pues muchas de las bibliotecas extranjeras que recibían la revista pedían ejemplares atrasados para completar la colección de Cervantes en sus fondos.

Sin embargo, las librerías habaneras estaban abarrotadas de libros extranjeros, principalmente de países como España, Argentina, México y Chile. Los libros que venían de esos países se vendían a menor precio que los producidos en Cuba. La causa principal de esta paradoja radicaba en los impuestos arancelarios con que el Estado cubano gravaba la entrada al país de las materias primas imprescindibles para confeccionar el libro, como son el papel, la tinta y las máquinas de impresión.

Estos impuestos elevaban considerablemente el precio del libro hecho en Cuba y hacían muy difícil crear un mercado interno y casi imposible la exportación de libros cubanos hacia otros países del área. En varias ocasiones, el abogado y editor Rafael Pérez Lobo, director de la revista Cervantes, denunció esta situación entendiendo que el Estado cubano era el principal enemigo del libro, ya que “no lo estima como una de las ruedas esenciales del engranaje del mejoramiento nacional y que no advierte en él la base de la cultura del pueblo”[8]. A diferencia de otros países de América Latina, como Argentina o México, donde las materias primas entraban libres de impuestos y existía una preocupación estatal por la difusión de la cultura, en Cuba el Estado —a su juicio— se “ensañaba” contra el libro.

Pérez Lobo señalaba que “paga el papel al entrar derechos de Aduana de un 2,75%; cuando el almacenista vende ese mismo papel al impresor vuelve a pagar el 2,75%, cuando el impresor cobra el costo de la impresión al editor o al librero o al autor paga otra vez ese 2,75% y cuando el libro se vende al público vuelve a devengar el mismo impuesto. Como cada vez que se efectúa una de esas operaciones el precio va siendo mayor, el impuesto también lo es, y como en el precio del libro van incluidos todos los costos, tintas, salarios, maquinarias, etc. y los demás impuestos que paga la empresa, resulta que ese 2,75% lo está gravando todo”[9]. Estos onerosos gravámenes explican los bajos precios de los libros extranjeros en Cuba, en comparación con los del patio. La entrada a Cuba de un libro de la Argentina tenía un precio de venta en Cuba, luego de pagar tarifas arancelarias, de 2 pesos, mientras que uno hecho en Cuba costaba 3 o 3.50 pesos. Incluso el envío de libros a través del servicio postal de un territorio a otro dentro de la isla acarreaba altos precios para el interesado: “Se da el caso que enviar por correo un ejemplar a Güines o Matanzas cueste 20 o 30 centavos, mientras en España, por ejemplo, se puede enviar de un lugar a otro, certificado inclusive, por sólo 2 centavos”[10].

El historiador y senador Emeterio Santovenia, intelectual de renombre y fundador de la editorial Trópico —que publicó las Obras Completas de José Martí en 74 tomos— intentó cambiar tal estado de cosas, pues conocía muy bien las interioridades del mundo editorial en la isla. Santovenia introdujo en 1945 una ley en el Congreso cubano para derogar esas cargas fiscales y dotar a Cuba de un verdadero mercado editorial. Pero aquel proyecto legislativo, a juicio de Mañach, “al no estar sujeto a presión de intereses políticos ni a márgenes suculentos, como no conlleva ningún gesto demagógico, como los que por él se interesan directamente son gente mansa y dispersa, que no da “tánganas”, ni llena las Tribunas del Congreso para reclamar y vigilar el debate, duerme todavía allí el consabido sueño de los justos”[11].

La Cámara Cubana del Libro y la filial cubana del PEN Club reclamaron en reiteradas ocasiones la aprobación definitiva de dicha ley, que hubiera situado a Cuba a la par de los mayores productores de libros de América Latina. Aprobada en el Senado, esperaba para su definitiva aplicación el visto bueno de la Cámara de Representantes, que al cabo todavía de cuatro años mostraba un desdén total para el auge del libro, pues en Cuba, en palabras de Mañach, “va quedando muy poca voluntad para los intereses del espíritu”[12]. Altamente beneficioso hubiera sido la entrada en vigor de la Ley Santovenia, la cual, argumentaba su creador, era propicia “para que el libro cubano invada el mercado exterior”, al prever una exención “acompañada de la eliminación de otras cargas fiscales que imposibilitan la creación en gran escala de una industria y un comercio llamados a proporcionar trabajo a cientos de cubanos y que al cabo darán a la nación, material y espiritualmente, mucho más de lo que este empieza sacrificando para su logro”[13]. La llamada Ley Santovenia, sin embargo, nunca llegó a aprobarse.

(Publicado originalmente en Otro Lunes)

-

Sánchez Veloso, Alberto, “Discurso en la Segunda Feria del Libro”, 19 de noviembre, 1938, Colección Facticia de Emilio Roig de Leuchsenring, no. 1146. ↑

-

Méndez Capote, Renée, Costumbres de Antaño, Editorial Gente Nueva, 1975 p. 93. ↑

-

Ibídem, p. 92. ↑

-

http://www.ecured.cu/index.php/Feria_Internacional_del_Libro_de_Cuba ↑

-

Mañach, Jorge, “Sugerencias para una política del libro”, Bohemia, 11 de diciembre, 1949, p. 69. ↑

-

Ibídem, p. 69. ↑

-

Ibídem p. 69. ↑

-

Pérez Lobo, Rafael, “Protección al libro por parte del Estado”, Cervantes no.1-2, enero-febrero, 1943, p.5 ↑

-

Pérez Lobo, Rafael “El Estado enemigo de la difusión cultural”, Cervantes, no.9-12, septiembre-diciembre,1942, p.3 ↑

-

Pérez Lobo, Rafael, “Difundamos el libro cubano” en VII Feria del Libro, Ministerio de Educación, Dirección de Cultura, Imp. P. Fernández y Cía., 1946, p. 39. ↑

-

Mañach, Jorge, “Sugerencias para una política del libro”, Bohemia, 11 de diciembre, 1949, p. 69. ↑

-

Ibídem p. 69. ↑

-

F. Rego, Oscar “El libro es caro en Cuba; pero no se puede lograr su abaratamiento con medidas como la Resolución 233”, Carteles,10 de julio, 1949, p. 41. ↑