El 13 de septiembre de 1895 se reúne en Jimaguayú, Camagüey, la Asamblea del Pueblo Cubano en Armas. Si la Asamblea de Guáimaro demoró seis meses en reunirse después del alzamiento de Yara, la de Jimaguayú demora unas semanas más, lo que no deja de ser notable porque en la guerra anterior había menos condiciones para una reunión de este tipo. Pero en Guáimaro todos los participantes eran civiles, con un ideal civil, que habían tomado las armas sin ninguna experiencia ni civil ni militar, y en muchos casos detestando la violencia a la que se habían lanzado como ultima ratio del honor, maltratado por el colonialismo español durante siglos. Esas personas querían una república liberal y se lanzaron a establecerla a cualquier precio: la Cámara de Representantes electa por los sublevados como sede de la soberanía, y el Presidente electo por ella como ejecutivo y comandante en jefe del ejército. Pronto generarían también unos poderes judiciales, incluso una Oficina de la Libertad, donde el ciudadano en armas podría quejarse de cualquier abuso de los funcionarios de su propio gobierno. Todo cubano debiera inclinarse ante la Sala de la Constitución en Guáimaro, en la que nació la Democracia Cubana. Los Padres de la Patria reunidos ahí confiaban en una guerra breve y generosa como resultado de la acción popular. Las damas exquisitas se fueron a la ruda vida de la manigua con la expectativa de regresar pronto con los esposos que sobrevivieran a la guerra, para vivir en la libertad y la decencia, en el progreso y el bienestar conquistado con valentía y sacrificio. Desgraciadamente, la guerra duró demasiado, y este sistema republicano en ciernes se vio superado por los acontecimientos, por la pasividad de la mayor parte del pueblo, y por la incapacidad de los Padres para enfrentar con inteligencia y humildad la tarea de la liberación. Que critiquen a estos hombres los que carezcan de respeto por sí mismos. Todavía estamos por crear la Democracia Cubana que ellos se atrevieron a soñar, y se diría que estamos más lejos que nunca de ese destino. Que otros se apeen de esta tarea. Lo que escribo aquí es para contribuir a ese destino permanentemente difícil. Si fuera fácil me dedicaría a seguir escribiendo sonetos.

No he podido averiguar de quién fue la iniciativa de reunir a la Asamblea en Jimaguayú, donde había muerto el creador de la Democracia de Guáimaro, el Mayor General Ignacio Agramonte. En él se conjugaron la autoridad civil y la militar por única vez en la historia. Después de su caída la República en Armas empieza a dividirse y a desvirtuarse. Al apelar a su recuerdo en 1895, los representantes del Pueblo en Armas establecían una voluntad de unión en torno a la democracia, tal como lo había propuesto Martí. El Partido Revolucionario Cubano, uno de cuyos núcleos fue el club de agramontinos en Tampa, había sido fundado un 10 de abril, la fecha de la Constitución de Guáimaro. Comenzaba, como decía el Manifiesto del Partido, un nuevo período de guerra de un único esfuerzo dotado de una única línea política y jurídica: la independencia y la democracia. Esa línea se mantendrá inalterable en su contenido y en sus formas, a pesar de las vicisitudes a veces heroicas o miserables, hasta que la intervención norteamericana la ignora y la destruye. Con la colaboración de un general en jefe sin jefe, y de un autócrata civil sin fe en su pueblo.

Jimaguayú no es Guáimaro. No están ni Céspedes ni Agramonte. Permanece Salvador Cisneros, que había presidido la Cámara y la República anterior y que ahora es un sesentón aún muy vigoroso. No firmó el Zanjón y por lo tanto es otro símbolo de la continuidad de Guáimaro. Tampoco es el mismo Pueblo en Armas, predominan los Pinos Nuevos, y eso se refleja en la elección de los representantes, que incluye unos cuantos jóvenes capaces y responsables. Mayores y bisoños se reúnen y crean una nueva Constitución y un nuevo sistema de gobierno. Sin Martí, su previsión se impone. El ejército queda libre y el país está representado por un Consejo de Gobierno de sólo seis personas sin mando militar, electos por la Asamblea con un mandato de sólo dos años. En ese plazo había que volver a elegir una Asamblea y eventualmente otro Consejo, y fue lo que se hizo en La Yaya en 1897. Me admira la creatividad de este grupo de patriotas que ni siquiera se conocían en su mayor parte, y que supieron generar una fórmula democrática que continuaba en esencia a Guáimaro eliminando sus deficiencias: la enorme Cámara permanente sin sanción real, como había dicho Martí, y su ilusión de un Presidente que fuera al mismo tiempo jefe del ejército.

Lo que me indigna es que los historiadores cubanos siguen sin prestar atención a este suceso. No encuentro un estudio suficiente dedicado a la Asamblea, a pesar de que el poder civil siempre generó y protegió unas actas minuciosas y exquisitas que están publicadas. Los historiadores republicanos estaban presionados por la necesidad de dar una visión de toda nuestra historia y por la publicación siempre difícil, por el escaso interés, de los documentos. Los del período castrista, están sometidos a la regla militar y hay temas que saben que deben eludir si quieren mantener el salario. O incluso se puede falsificarlos. Éntrese a la enciclopedia oficial Ecured y se enterará usted que en Jimaguayú triunfaron las propuestas del ciudadano Antonio Maceo.

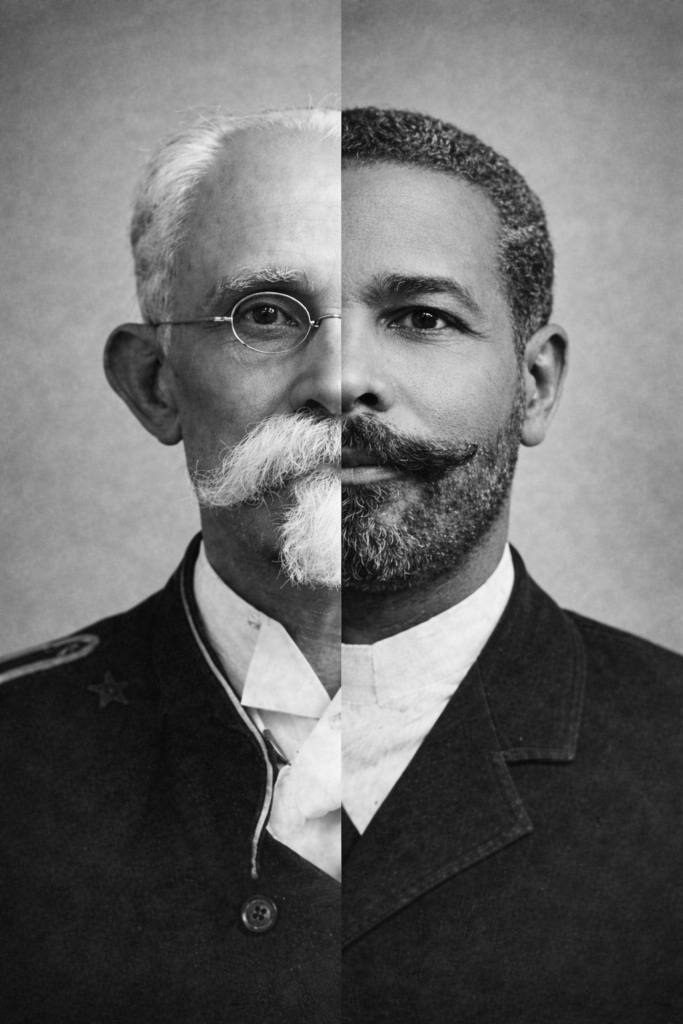

Maceo, como hemos visto, ni siquiera defendía una Asamblea, sino un acuerdo entre jefes. Y una Junta de Generales con mando sobre sus títeres. La Asamblea elige Presidente a Salvador Cisneros Betancourt, el líder del civilismo después de Agramonte. La leyenda mambisa dice que este patriota que renunció a la riqueza y a la tranquilidad de la familia y arriesgó la vida en dos guerras, jamás empuñó un arma, sólo un elegante bastón. Su vice es el Mayor General Bartolomé Masó. El civil a ultranza sobre el general de las tres guerras. Los enviados de Maceo a la Asamblea ya no tenían que temer a que Martí los enredara. Pero no pudieron enredar a la mayoría democrática, incluyendo a los militares electos como representantes. Y tampoco hubo un enfrentamiento ni un marginamiento de los militares. Gómez y Maceo son confirmados en sus cargos. La civilidad cubana se mantiene orgánica y viva, aunque no sin errores ni contradicciones, hasta que Gómez y Estrada la liquidan para quedar de jefes con los yanquis tres años después. Por el momento Gómez permitió la Asamblea —de ninguna manera podía eludirla y se había comprometido a instalarla—, no interfirió en las elecciones como sí hizo Maceo imponiendo su gente —Gómez carecía de seguidores—, buscó a los diputados, y se puso al margen. En la Junta de Maceo, Gómez sabía que tendría que ser un empleado de Maceo: nunca había podido subordinar a su segundo formal. Y la nueva Constitución le otorgaba un poder personal y verdadero. Otra cosa es que estuviera conforme con ese poder y con la subordinación a otras personas. Se le negaba, democráticamente, un poder máximo.

Los conflictos de Gómez con el Consejo de Gobierno son conocidos, pero nunca han sido estudiados a fondo. Durante años se les dijo a los estudiantes que jamás habían existido, que en la nueva guerra se habían superado esas desgracias de la anterior. Como ocurre con cualquier conflicto de este tipo, la narrativa de las partes es discutible y casi siempre oculta lo esencial, o se enturbia con las deficiencias de los protagonistas. Me referiré aquí a cuatro momentos importantes y bien definidos de estos enfrentamientos, que el lector puede estudiar con mayor detalle en el libro Cuba 1895-1898. Contradicciones y disoluciones, de Ibrahim Hidalgo Paz. Este muy documentado aunque tampoco exhaustivo estudio, contiene todos los datos necesarios para evaluar objetivamente la conducta política de Gómez; pero el autor, como investigador del Estado, está sometido a la regla militar, y por lo tanto se abstiene de interpretarla, por no decir juzgarla. Incluso cuando es evidente que Gómez se entiende con las yanquis y traiciona los poderes de la República en Armas, Hidalgo habla del honesto general. Insisto en que mi intención no es juzgar al personaje —y ni hablar del útil historiador—, sino interpretar sus actos en contexto; pero no soy soldado del Estado sino ciudadano de Guáimaro, y siempre me ha repugnado la regla autoritaria, de manera que procuraré ser honesto yo mismo y no dejarle la honestidad a mis inexistentes superiores. El libro de Hidalgo cesa abruptamente cuando sus propias investigaciones demuestran que Gómez y Estrada disponen con el gobierno interventor el aniquilamiento de la legalidad mambisa y sus instituciones. La reverencia al militar le impide unas conclusiones serias. La desconfianza hacia la democracia y la civilidad le dificulta asimismo citar adecuadamente los textos del Consejo de Gobierno y las Asambleas, que están en este libro casi mudos. Desgraciadamente yo carezco de acceso a las Actas y tendré que atenerme aquí a los sucesos claramente establecidos, que a mi juicio son en realidad más que suficientes.

Gómez organizó la Asamblea de Jimaguayú, y de inmediato él y Maceo se lanzaron a la Invasión de Occidente. Esta estrategia venía de la guerra anterior. Oriente siempre fue levantisco y revolucionario, Occidente no. Los mambises del 68 sabían que había que extender la guerra hasta Matanzas, La Habana y Pinar del Río, para crear una crisis nacional, expandir la rebeldía, y sobre todo arruinar las fuentes mayores de la riqueza española. La Invasión fue una hazaña memorable, en la que ambos jefes ejercitaron el extraordinario talento táctico que los había hecho famosos. Pero después que Maceo llega al extremo occidental de la Isla, esta estrategia comienza a revelar sus limitaciones. España reacciona con sus sistemas de trochas electrificadas que dividen la Isla en compartimentos estancos; y desde luego en Occidente, donde la Isla es más estrecha y el poder español es más completo, los invasores se las ven difícil. Gómez retrocede y Maceo queda como preso en Pinar del Río, donde lidera una campaña intensa pero infructuosa. Gómez se queja pues al Consejo de Gobierno de que se les ha dejado sin auxilio de recursos, puesto que las expediciones han sido desviadas a Oriente. Esta queja es comprensible y legítima, pero el Gobierno responde que el desembarco por Occidente era inseguro. Que los pertrechos de guerra podrían ir de Oriente a Occidente. Gómez considera que ese argumento es inverosímil, pues equivale a un transporte imposible. Ahora bien, creer que era una actitud de abandono, estupidez o indolencia por parte del Gobierno tampoco era justo. Cuando los yanquis deciden invadir Cuba dos años después, lo hacen por Oriente: bloquean Santiago, no La Habana. Fortalecer Oriente siempre fue una estrategia correcta. Quemar a Occidente era más importante que hostilizarlo a cualquier precio de vidas y recursos. Por otro lado, los pertrechos sí llegaron a Occidente en ese período. José Miró Argenter, maceísta, señala que el sonado fracaso de su general en la toma del tren blindado español en Pinar del Río, fue el resultado del mal manejo de la dinamita que había sido recibida de una expedición. La impaciencia por los recursos era legítima, incluso la ilusión de que se podía haber tomado la capital, pero la desavenencia no.

Otro motivo de conflicto fue el rechazo a la expedición de grados militares por parte del Gobierno de Cisneros, sin contar con el General en Jefe. Al parecer, el presidente Cisneros premiaba con grados militares formales a hombres de la aristocracia culta del país, a fin de ganarse su apoyo. A mi juicio, debía al menos haber consultado al general, pero si no lo hizo tal vez la causa fue que sabía que iba a rechazar ese procedimiento. Este enfrentamiento debiera ser estudiado en detalle, qué grados se dieron, cuándo, y a quiénes y por qué. El periodista y poeta Carlos Pío Urbach, que sirviera como mensajero de Maceo, poseía el grado de comandante. Pero no sólo Cisneros regalaba grados. Gómez ascendió a Mayor General a un individuo que fue a informarle de las muertes de Maceo y Panchito, diciendo que él había rescatado los cadáveres: mentía descaradamente. Durante toda la guerra se otorgaron demasiados grados ficticios o peligrosos, pero esas personas no causaron ningún daño grave a la disciplina o el éxito de las operaciones militares. Eso sí, Gómez debía proteger la disciplina de un ejército muy poco formal, muy asediado por las deserciones, el hambre, las heridas, las enfermedades y la muerte. Por otro lado, los oficiales son en cualquier ejército muy celosos de la escalinata de grados. Cisneros era un civil. Y según la leyenda, muy vanidoso.

Una desavenencia de mayor importancia es la que se desata por el permiso que al parecer daba el Gobierno para que el Ejército comerciara con las ciudades. Los jefes y soldados se volvían negociantes y los españoles recibían beneficios. Esos permisos, o tolerancia forzada, contradecían la política establecida de impedir la vida económica del enemigo, y debilitaban la actitud combativa de los mambises. Sin embargo, ocurría sin remedio: especialmente en Camagüey, un área que seguía dando patriotas como el joven constituyente Loynaz del Castillo, pero que había prosperado en la entreguerra —Puerto Príncipe era la tercera ciudad del país en estrenar el alumbrado eléctrico—, y que recordaba haber quedado voluntariamente destruida en la guerra anterior. Por otro lado, los jefes y soldados se beneficiaban, y no todos eran tan maximalistas como Máximo. Entre un combate y otro había que fiestar. A mi juicio había una diferencia entre este tipo de negocios pequeños y la política de la prohibición de la zafra azucarera y tabacalera, que incluía la tea incendiaria si no se la respetaba. Incluso para esta política justa y efectiva tuvieron que hacerse excepciones, buenas o malas, pero inevitables. Y Gómez las hizo.

En ambos casos Cisneros y Masó conversaron con el general en jefe y de alguna manera se pusieron de acuerdo. Pero la irritación de ambas partes subía de tono, y llegó a un extremo cuando el Gobierno le solicitó que le presentara su plan de operaciones. En 1896, después de la invasión, el gigantesco ejército español, dotado de tecnología y con un sanguinario general al frente, parece estar tomando la iniciativa. ¿Acaso el Gobierno de la República de la República no debía preocuparse por cuáles eran los planes del general en jefe? Según el precepto martiano establecido en la Constitución, el general en jefe estaba libre para operar, no para no informar. Yo no conozco que Cisneros o Masó le dijeran a Gómez lo que tenía que hacer puntualmente. Pero ellos y todos los líderes tenían derecho a saber qué se estaba haciendo en el plano militar y cuál era la estrategia de la victoria. Y si la había. Para Gómez esto era una violación de sus competencias constitucionales. Es decir, el que interpreta la Constitución es el general en jefe, pero eso no era ciertamente constitucional ni en Jimaguayú ni en ninguna democracia. Finalmente, los líderes hablaron y algo salió de ahí, pero nunca he conocido de un plan general por parte de Gómez. Tal vez era un plan imposible de realizar o incluso de pensar, o más bien fiaba en su capacidad de improvisación, muy eficaz por cierto, con la que se ganan batallas pero no una guerra. Las guerras rara vez se ganan exclusivamente en el plano militar, y en esta siempre fue imposible. Para Gómez y Maceo la independencia se ganaría con un Ayacucho pagado por las emigraciones, y dirigido por ellos. En 1896 debió estar claro para muchos que eso estaba fuera de consideración. El pueblo español apoyó a su gobierno, dio hasta la última peseta y envió sus mejores hombres para hacer una guerra salvaje contra los que debía considerar como sus conciudadanos y sus hermanos en Cristo. Y en ese mismo año los autonomistas y anexionistas y parte del bando español local se aterrorizan con los mambises y empiezan a penetrarlos y a proponer negociaciones. La guerra entra en un plano político para el cual ninguno de los militares, ni tampoco los civiles, estaba realmente preparados. Veremos en próximos artículos cómo el protagonismo pasa del Gobierno o los generales, al negociador Estrada, en Nueva York.

Ahora bien, Gómez, que jamás ha querido ni querrá nadie por encima de él, se declara humillado y afirma que el Gobierno viola la Constitución. La noticia vuela por el país insurrecto. Maceo, agotado en Pinar del Río, burla la trocha habanera por mar y muere cuando se dirigía al oriente, para al menos sumarse al escándalo. Su muerte elimina la amenaza de golpe de estado, aunque no creo que Gómez estuviera interesado en involucrar a Maceo en esta disputa ni de destruir al Consejo de Gobierno. Gómez no quería a nadie por encima de él, pero sabía que no podía ejercer la dictadura que siempre preconizara. El Pueblo en Armas rechazaba la dictadura, y él mismo carecía del carisma y las habilidades necesarias para erigirse en dictador. Maceo poseía carisma militar, pero no político; y murió en el ejercicio de ese carisma, mientras sus subordinados huían a la desbandada. De manera que el conflicto se resuelve con la obediencia indignada y pública del general en jefe a su legítimo Gobierno.

Lo que fallaba aquí no era ni la Constitución ni su interpretación ni el Gobierno, sino la ausencia del compañerismo que debía existir entre los líderes —y el personalismo contra la evidentísima necesidad de la unidad—. Y Gómez, como sabemos por su indecencia contra José Martí, a quien él mismo llamara el mejor de los compañeros, carecía de compañerismo. Su ego era absoluto. Cuando hablaba de compañeros, se refería a colaboradores obedientes. El Consejo de Gobierno, sin embargo, no agredió a Gómez. Cisneros no lo destituyó, procuró entenderse con él. Ahora bien, la Asamblea de La Yaya, en 1897, toma nota del problema y lo resuelve: Cisneros, otra vez electo como representante, sale del poder y ya no molestará más a ningún militar con su heroico bastón, porque se queda sin ningún puesto ni grande ni pequeño y se convierte en un mambí cualquiera; un militar, el general Masó, es electo Presidente, el vice es un brigadier de treinta y cinco años, el abogado Domingo Méndez Capote, entrenado en combate y celebrado por Gómez, de hecho además el jurista en funciones de la República: y la nueva Constitución deja claro en su artículo 31 que el Secretario de la Guerra es el jefe superior jerárquico del Ejército Libertador: el cargo de general en jefe desaparece del texto constitucional. Establece también el derecho del gobierno a entregar grados militares desde alférez hasta Mayor General, y lo más importante, a determinar la política de guerra y las líneas generales de la campaña e intervenir, cuando a su juicio exista fundado motivo para ello en las operaciones militares por intermedio siempre de los Generales de la Nación. Obsérvese el plural. La Asamblea refuerza el poder civil sobre Gómez, lo que significa que el país en armas, incluyendo los militares electos como representantes —la idea de Maceo de los civiles como testaferros de los generales resultaba una falta de respeto con los militares—, desconfiaba de él y desautorizaba su conducta. Ni acepta su renuncia ni lo destituye. La inmediata Ley de Organización Militar mantuvo el cargo de general en jefe al frente del Ejército, que Gómez siguió ostentando. Se le necesita, se le reverencia, se le agradece, pero con esas precisiones políticas. El general Calixto García podía haber sido designado para el cargo de Gómez: por la muerte de Maceo ocupa su lugar. Entre el general en jefe y su Lugarteniente General habrá también desavenencias.

Estos hechos describen a un Pueblo y a unos jefes y a una República en Armas enemigos de cualquier dictadura o autoritarismo, interesados en perfilar la mayor democracia posible dentro de la guerra, como quería Martí, pero dependientes de unos jefes militares que se conducen todo el tiempo como si ellos fueran, o debieran ser, los gobernantes. Gómez, Maceo y García se escriben y colaboran con Estrada Palma —que es en el exilio un empleado del gobierno—, a espaldas del gobierno y contra él. No se trataba de discrepancias, desavenencias, malos entendidos, roces personales. Creían ser políticos que podían triunfar sólo con las armas, un imposible; y carecían de inteligencia y voluntad política democrática y por lo tanto laceraban y obstaculizaban la indispensable labor política. Ibrahim Hidalgo cita una carta a Estrada en la que Gómez expresa en qué concepto tenía a sus superiores: principiando por el Marqués, todos estos hombres que componen el gobierno de todo pueden tener, y ser grandes patriotas, (bobos), menos revolucionarios. Probablemente esos paréntesis son un error de transcripción y pueden ser leídos como comillas. En junio de 1897 Gómez se refiere al gobierno como aquel grupito que significa la dictadura sin gloria, parásito necesario de la Revolución. ¿Y qué tal la dictadura con gloria? Vaya frases calumniosas: ¿Salvador Cisneros, que lo tenía todo y renunció a todo, y que se opuso al gobierno interventor y a la Enmienda Platt en la Constituyente de 1901, era un bobo? ¿O un bobo con comillas, un farsante? ¿El general de las tres guerras, compañero de Céspedes, que había sublevado a Oriente a la orden de Martí, no era un revolucionario? Si esto escribía Gómez en su diario, ¿qué les decía a los suyos? En Camagüey sigue aún hoy viva la memoria de su lenguaje desconsiderado y soez, tan punzante que ha sido conservada por generaciones. Y en efecto, ninguno de estos dos hombres admirables del gobierno estaba a la altura de Martí, el único que hubiera podido enfrentar exitosamente la complicada situación política y militar, y al que el general también había insultado y declarado fracasado y nulo. Las ambiciones y las miserias de Gómez, persona muy hipócrita, que se contradecía de continuo sin la menor vergüenza en beneficio propio —en otro momento le llama a Cisneros el viejo guapo—, necesariamente lastimaron su reputación ante el pueblo en armas, y lo que es peor, su capacidad de mando. Después de La Yaya, Calixto García posee un ejército de cuatro mil hombres en Oriente y Gómez apenas tiene tropa en Las Villas o Camagüey. Los jefes y el pueblo lo respetan, le temen, pero no le buscan ni le obedecen.

Por otro lado, las limitaciones o errores del Consejo de Gobierno —y carezco de noticias sobre algún disparate o maldad que perjudicara gravemente la obra militar— para nada podían ser confundidos con la existencia y la necesidad de una autoridad política de la nación y de la guerra, legitimada por el Pueblo en Armas. El Pueblo en Armas había escogido libremente una forma de gobierno y unos gobernantes que había que respetar como superiores y como compañeros. El gobierno tenía que dirigir no sólo la guerra sino también las relaciones internacionales, las finanzas y la vida civil en las zonas bajo su control: la mayor parte del área rural de la Isla. Y esa vida civil sostenía al Ejército Libertador. La República en Armas era un estado de derecho. No acepto que en mi presencia se hable mal del Presidente de la República, había dicho Agramonte de su adversario Céspedes. La continua hostilidad práctica y pública de Gómez y Maceo —y finalmente también de Calixto García— contra los dirigentes electos de la República, era política y moralmente inaceptable y saboteaba el esfuerzo independentista en el decisivo plano internacional.

En su último mensaje al Congreso de los Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1896 —sí, el mismo día de la muerte en combate del Mayor General Antonio Maceo y Grajales—, el presidente saliente demócrata Grover Cleveland declaraba, en un estilo no muy literario que traduzco con el nivel original:

It is reported, indeed, on reliable authority that at the demand of the commander in chief of the insurgent army the putative Cuban government has now given up all attempt to exercise its functions, leaving that government confessedly (what there is the best reason for supposing it always to have been in fact) a government merely on paper.

Se reporta, en efecto, con autoridad creíble que debido a los reclamos del comandante en jefe del ejército insurgente el putativo gobierno cubano ha renunciado ahora a todo intento de ejercer sus funciones, dejando claro que ese gobierno es (lo que resulta la mejor razón para suponer que siempre ha sido así de hecho) un gobierno simplemente en el papel.

¡Bravo, comandante en jefe Gómez! ¡Ya te cita un presidente de veras, que no es un bobo! Como vemos, esto era falso hasta por el título que le da al general, y coincidía con la propaganda española más burda —y le hizo un daño fundamental a la estimativa de la causa de la independencia cubana en parte del pueblo y en toda la clase política del Norte—.

El presidente republicano McKinley mantuvo esas mentiritas para justificar la destrucción del poder mambí.

Y, como veremos enseguida, el Generalísimo lo ayudó.